Ce n’est pas le 1er avril. Mais autant l’être, puisque plus tard dans la journée, le président américain Donald Trump annonce une nouvelle vague de droits de douane sur les importations américaines, à l’occasion de ce que Trump appelle le « Jour de la Libération » et de ce que le Wall Street Journal, porte-parole des grandes entreprises et de la finance américaines, a qualifié de « guerre commerciale la plus stupide de l’histoire ».

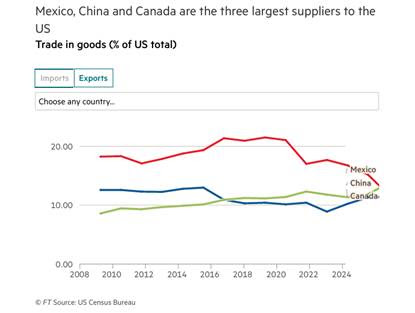

Dans ce cycle, Trump augmente les droits de douane sur les importations en provenance de pays appliquant des tarifs plus élevés sur les exportations américaines, ce que l’on appelle des « droits de douane réciproques ». Ces droits sont censés contrer ce qu’il considère comme des taxes, subventions et réglementations injustes imposées par d’autres pays sur les exportations américaines. Parallèlement, la Maison-Blanche envisage toute une série de taxes sur certains secteurs, et les droits de douane de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique, précédemment reportés, sont désormais réappliqués.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises cité la taxe sur la valeur ajoutée de l’UE comme exemple de pratique commerciale déloyale. Les taxes sur les services numériques sont également critiquées par les responsables de l’administration Trump, qui les accusent de discriminer les entreprises américaines. Par ailleurs, la TVA n’est pas un droit de douane déloyal , car elle ne s’applique pas au commerce international et constitue uniquement une taxe nationale. Les États-Unis sont l’un des rares pays à ne pas appliquer de TVA fédérale, s’appuyant plutôt sur des taxes de vente fédérales et étatiques variables.

Trump affirme que ses dernières mesures vont « libérer » l’industrie américaine en augmentant le coût des importations de biens étrangers pour les entreprises et les ménages américains, réduisant ainsi la demande et l’énorme déficit commercial que les États-Unis enregistrent actuellement avec le reste du monde. Il souhaite réduire ce déficit et forcer les entreprises étrangères à investir et à opérer aux États-Unis plutôt qu’à y exporter.

Cela fonctionnera-t-il ? Non, pour plusieurs raisons. Premièrement, d’autres nations commerçantes exerceront des représailles. L’UE a déclaré qu’elle contrecarrerait les droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium en imposant ses propres droits de douane, qui toucheraient jusqu’à 28 milliards de dollars de produits américains divers. La Chine a également imposé des droits de douane sur 22 milliards de dollars d’exportations agricoles américaines, ciblant la base rurale de Trump avec de nouveaux droits de douane de 10 % sur le soja, le porc, le bœuf et les fruits de mer. Le Canada a déjà appliqué des droits de douane sur environ 21 milliards de dollars de produits américains, allant de l’alcool au beurre de cacahuète, et sur environ 21 milliards de dollars de produits américains en acier et en aluminium, entre autres.

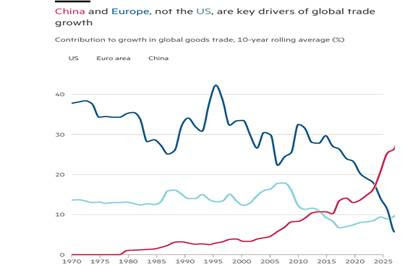

Deuxièmement, les importations et les exportations américaines ne constituent plus la force décisive du commerce mondial. La part du commerce américain dans le commerce mondial est considérable, s’établissant actuellement à 10,35 %, contre plus de 14 % en 1990. En revanche, la part de l’UE dans le commerce mondial est de 29 % (contre 34 % en 1990), tandis que les pays dits BRICS en détiennent désormais 17,5 %, menés par la Chine avec près de 12 %, contre seulement 1,8 % en 1990.

Cela signifie que les échanges commerciaux non américains d’autres pays pourraient compenser toute baisse des exportations vers les États-Unis. Au XXIe siècle, le commerce américain ne constitue plus la principale contribution à la croissance commerciale ; la Chine a pris une avance décisive.

Simon Evenett, professeur à l’IMD Business School, calcule que, même si les États-Unis cessent toutes leurs importations de biens, 70 de leurs partenaires commerciaux compenseraient intégralement leurs pertes de ventes aux États-Unis en un an, et 115 en cinq ans, à condition de maintenir leurs taux de croissance actuels des exportations vers d’autres marchés. Selon la NYU Stern School of Business, la mise en œuvre intégrale de ces droits de douane et les représailles d’autres pays contre les États-Unis pourraient réduire le volume des échanges mondiaux de biens jusqu’à 10 % par rapport à la croissance de référence à long terme. Mais même ce scénario pessimiste impliquerait une augmentation d’environ 5 % des échanges mondiaux de biens en 2029 par rapport à 2024.

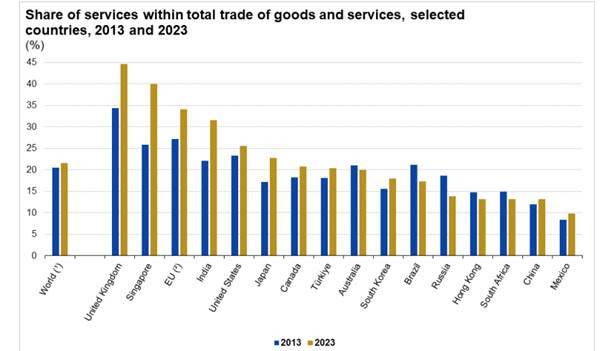

L’un des facteurs qui stimulent la croissance continue du commerce mondial est l’essor du commerce des services. Le commerce mondial a atteint un record de 33 000 milliards de dollars en 2024, en hausse de 3,7 % (1 200 milliards de dollars), selon le dernier rapport sur le commerce mondial de la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED). Les services ont tiré la croissance, progressant de 9 % sur l’année et ajoutant 700 milliards de dollars, soit près de 60 % de la croissance totale. Le commerce des biens a progressé de 2 %, contribuant à hauteur de 500 milliards de dollars. Aucune des mesures de Trump ne s’applique aux services. En effet, les États-Unis ont enregistré le plus important excédent commercial pour le commerce des services parmi les pays commerciaux – quelque 257,5 milliards d’euros en 2023 – tandis que le Royaume-Uni affichait le deuxième excédent le plus important (176,0 milliards d’euros), suivi de l’UE (163,9 milliards d’euros) et de l’Inde (147,2 milliards d’euros).

Il faut toutefois souligner que le commerce des services ne représente encore que 20 % du commerce mondial total. De plus, la croissance du commerce mondial a ralenti depuis la fin de la Grande Récession, bien avant les mesures tarifaires introduites par Trump lors de son premier mandat en 2016, renforcées sous Biden à partir de 2020, et maintenant à nouveau avec le Jour de la Libération. La mondialisation est révolue, et avec elle la possibilité de surmonter les crises économiques nationales par les exportations et les flux de capitaux vers l’étranger.

Et c’est là le cœur de la raison de l’échec probable des mesures tarifaires de Trump pour restaurer l’économie américaine et « rendre à l’Amérique sa grandeur » : elles ne font rien pour résoudre la stagnation sous-jacente de l’économie intérieure américaine – au contraire, elles l’aggravent.

L’argument de Trump en faveur des droits de douane repose sur le fait que les importations étrangères bon marché ont provoqué la désindustrialisation des États-Unis. C’est pourquoi certains économistes keynésiens, comme Michael Pettis, ont soutenu les mesures de Trump. Pettis écrit que les déficits massifs à long terme des États-Unis « traduisent l’histoire d’un pays qui n’a pas su protéger ses propres intérêts ». Les prêts étrangers aux États-Unis « forcent des ajustements dans l’économie américaine qui se traduisent par une baisse de l’épargne américaine, principalement par une combinaison de hausse du chômage, d’endettement des ménages, de bulles d’investissement et d’un déficit budgétaire plus élevé », tout en affaiblissant le secteur manufacturier.

Mais Pettis a raison. Si les États-Unis accusent d’énormes déficits commerciaux, c’est parce que leur industrie est incapable de concurrencer les autres grands acteurs du commerce, notamment la Chine. Le secteur manufacturier américain n’a pas connu de croissance significative de sa productivité depuis 17 ans. Il est donc de plus en plus difficile pour les États-Unis d’être compétitifs dans des secteurs clés. Le secteur manufacturier chinois domine désormais la production et le commerce mondiaux. Sa production dépasse celle des neuf plus grands fabricants réunis. Les États-Unis importent des produits chinois car ils sont moins chers et de meilleure qualité.

Maurice Obstfeld (Peterson Institute for International Economics) a réfuté l’opinion de Pettis selon laquelle les États-Unis auraient été « contraints » d’importer davantage en raison de pratiques étrangères mercantilistes. C’est le premier mythe propagé par Trump et Pettis. « Le deuxième est que le statut du dollar comme première monnaie de réserve internationale oblige les États-Unis à enregistrer des déficits commerciaux pour approvisionner en dollars les détenteurs officiels étrangers. Le troisième est que les déficits américains sont entièrement causés par les entrées de capitaux étrangers, qui reflètent une demande plus générale d’actifs américains que l’Amérique n’a d’autre choix que de satisfaire en consommant plus qu’elle ne produit. »

Obstfeld soutient plutôt que c’est la situation intérieure de l’économie américaine qui a conduit aux déficits commerciaux. Les consommateurs, les entreprises et le gouvernement américains ont acheté plus qu’ils n’ont vendu à l’étranger, et ont payé en absorbant des capitaux étrangers (prêts, ventes d’obligations et investissements directs étrangers). Cela n’est pas dû à une « épargne excessive » de pays comme la Chine et l’Allemagne, mais au « manque d’investissement » dans les actifs productifs aux États-Unis (et dans d’autres pays déficitaires comme le Royaume-Uni). Obstfeld : « Nous assistons principalement à un effondrement de l’investissement. La réponse doit dépendre de la hausse de la consommation et de l’investissement immobilier aux États-Unis, en grande partie alimentée par la bulle immobilière. » Compte tenu de ces raisons sous-jacentes au déficit commercial américain, « les droits de douane à l’importation n’amélioreront pas la balance commerciale et, par conséquent, ne créeront pas nécessairement d’emplois dans le secteur manufacturier. » Au contraire, « ils augmenteront les prix à la consommation et pénaliseront les entreprises exportatrices, particulièrement dynamiques et productives. »

Comme je l’ai déjà expliqué, les États-Unis accusent un énorme déficit commercial avec la Chine, car ils importent de nombreux produits chinois à des prix compétitifs. Jusqu’aux années 2000, ce n’était pas un problème pour le capitalisme américain, car le capital américain bénéficiait d’un transfert net de plus-value (UE) de la Chine, malgré un déficit commercial américain. Cependant, à mesure que le déficit technologique de la Chine avec les États-Unis a commencé à se réduire au XXIe siècle, ces gains ont commencé à disparaître. C’est là que réside la raison géoéconomique du déclenchement de la guerre commerciale et technologique contre la Chine.

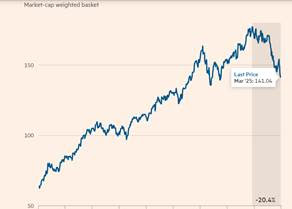

Les droits de douane imposés par Trump ne constitueront pas une libération, mais ne feront qu’accroître le risque d’une nouvelle hausse de l’inflation intérieure et d’une descente en récession. Avant même l’annonce des nouveaux droits de douane, des signes significatifs de ralentissement de l’économie américaine étaient visibles. Les investisseurs financiers tirent déjà le bilan de la « guerre commerciale la plus stupide de l’histoire » de Trump en vendant des actions. Les actions des anciens « Sept Mercenaires » américains sont déjà en baisse, avec une perte de valeur de plus de 20 % depuis Noël.

Les prévisionnistes économiques abaissent leurs estimations de croissance économique américaine pour cette année. Goldman Sachs a relevé la probabilité d’une récession cette année de 20 % à 35 % et anticipe désormais une croissance du PIB réel américain de seulement 1 % cette année. Les prévisions économiques de la Fed d’Atlanta (GDP Now) pour le premier trimestre de cette année (qui vient de s’achever) tablent sur une contraction de 1,4 % en rythme annualisé (soit -0,35 % en glissement trimestriel). Et les droits de douane de Trump sont encore à venir.

Les droits de douane n’ont jamais été un outil de politique économique efficace pour stimuler une économie nationale. Dans les années 1930, la tentative des États-Unis de « protéger » leur base industrielle avec les droits de douane Smoot-Hawley n’a fait qu’entraîner une nouvelle contraction de la production dans le cadre de la Grande Dépression qui a touché l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon. La Grande Dépression des années 1930 n’a pas été provoquée par la guerre commerciale protectionniste déclenchée par les États-Unis en 1930, mais les droits de douane ont ensuite accentué cette contraction mondiale, instaurant le « chacun pour soi ». Entre 1929 et 1934, le commerce mondial a chuté d’environ 66 %, les pays du monde entier ayant mis en œuvre des mesures commerciales de rétorsion.

De plus en plus d’études affirment qu’une guerre tarifaire de représailles ne fera qu’entraîner une baisse de la croissance mondiale, tout en stimulant l’inflation. Les dernières études estiment qu’avec un « découplage sélectif » entre un bloc occidental (centré sur les États-Unis) et un bloc oriental (centré sur la Chine) limité à des produits plus stratégiques, les pertes du PIB mondial par rapport à la croissance tendancielle pourraient avoisiner 6 %. Dans un scénario plus grave affectant tous les produits échangés entre les blocs, les pertes pourraient atteindre 9 %. Selon le scénario, les pertes du PIB pourraient varier de 2 % à 6 % pour les États-Unis et de 2,4 % à 9,5 % pour l’UE, tandis que la Chine subirait des pertes bien plus importantes.

Donc pas de libération là-bas.

Poster un Commentaire